「もし、世界からぶらんこが消えたなら」――。

いきなりこう問われても、戸惑いますよね。子どもの公園遊びが大きく変わるのでしょうか。それとも、特に変化は起きないのでしょうか。それは分かりません。

ただ、遊具に関しては、超がつくほどの愛着とこだわりを持つのが、私たち日都産業の社員たち。冒頭の哲学的な問いかけの主もまた、そんな1人でしょう。社員のなかで‶最もNittoを知る人物〟と評される女性こそ、総務部に在籍する「豊村静恵」です。

1981年に入社して以降、社内報を立ち上げたり、業界初となる健康器具の開発を間近で見たり――。40年近い彼女のキャリアを紐解くことは、Nittoの歴史にとどまらず、遊具業界や公園の歴史にも通底するものがあります。

「遊具ってね、1つひとつにストーリーがあって、個性的なデザインがあって。だから好きなんです」

今回は、総務という立場からNittoを支えてきた女性のお話です。

親元にも届けた「優しい社内報」

「ニットに入社して最初に携わった大きな仕事は、社内報の立ち上げです。私と、それに現在の社長の奥さんが中心メンバーになって始めました。もちろん初めてのことですから、編集作業など専門的な部分はリクルートに手伝ってもらいました」

日頃からキレイな言葉、正しい言葉を使う豊村。元から文章的センスが備わっていたのかもしれません。初めての仕事とはいえ、社員の座談会を載せたり社長インタビューを掲載したり、意欲的な紙面づくりを行いました。

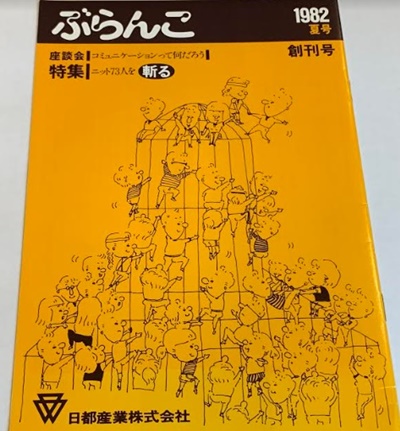

社内報のタイトルは「ぶらんこ」。遊具メーカーらしい、シンプルかつ美しいタイトルです。表紙のイラストがまた独特の世界観を醸しており、充実したスタートを切りました。ちなみに、創刊号は1982年の夏。彼女が入社した翌年のことです。

(今も色褪せないデザインの「ぶらんこ創刊号」)

社内報を始めた背景には2つの理由がありました。1つは「会社が何を考えているか」という情報発信。組織として、遊具メーカーとして、モノづくりの方向性をしっかり社員に伝えておく必要があったのです。

もう1つは「社内コミュニケーションの向上」という観点からです。単に製品をつくるだけでなく、できることなら日々楽しく働きたいもの。社員同士のコミュニケーションが活発になれば、アイデアが生まれやすくなったり品質が向上したり、会社を発展させる‶原動力〟ともなります。ネットにはない良さが、社内報にはあります。

当時の様子を振り返りつつ微笑む豊村は、ふと、こんなことを口にしました。

「地方から出てきた若者が就職するのは、どの会社もそうでしょうけど、親御さんにとっては大きな不安でしょう? だから社内報が完成するとね、地方で暮らす社員の親御さんにも必ず送ることにしていました。社内報を見れば、子どもが頑張っている姿を実感できますでしょう?」

豊村が携わった社内報の立ち上げには、Nittoらしい優しさもあったのですね。ちなみに、一時は中断していた社内報ですが、つい最近になって発行が再開されました。

戦後の復興とともに成長した「Nittoの遊具」

「今でこそ『遊具』という言葉は普通に使われているけど、昔はそんな言葉すらなかったんです。つまり、遊具がない時代から、ニットは遊具をつくっていたんです」

もちろん、豊村が入社する遥か前の話であり、Nittoが創業した戦前のこと。ただ、総務という部署の特性もあってか、彼女は先輩社員などから様々なエピソードを聞いたそうです。

「もともとニットは、体育の授業用にマットや跳び箱を販売してたんです。そのほか雲梯や鉄棒なども納めていました。ただ、当時の教育は今と少々異なっていて、雲梯も鉄棒も遊ぶためというよりは‶身体を鍛えるため〟という意味合いが強かったそうです。なぜなら、教材として販売しているわけですからね」

それでは、遊具は何と呼ばれていたのでしょうか。

「運動具です。子どもが運動に励むための器具――そんな感じでしょうね。だからうちの製品も『ニットの運動具』として認知されていました」

遊具という言葉がなかったなんて、何だか不思議な感じがします。しかし、「運動具」からすぐさま「遊具」へと移ったわけでなく、もうワンクッションが。そこには遊具の枠にとどまらない‶戦後日本の復興計画〟が関わっていたそうで、ここでも豊村が持つ‶Nittoの記憶〟が生きてきます。

「鉄の加工技術に優れていたニットは、自治体からも一目置かれる存在だったそうです。鉄の加工技術は、言うまでもなく鉄棒や雲梯をつくるには欠かせないものですよね。そこに重なったのが『戦後の都市計画』です。街が復興していくにつれて公園も整備されると、自然と文化意識が高まって‶公園には子どもが遊べる器具を設置しよう〟という考えが広まったんです。言い換えれば、公園は子どもを成長させる場所。そんなムーブメントが生まれたんです」

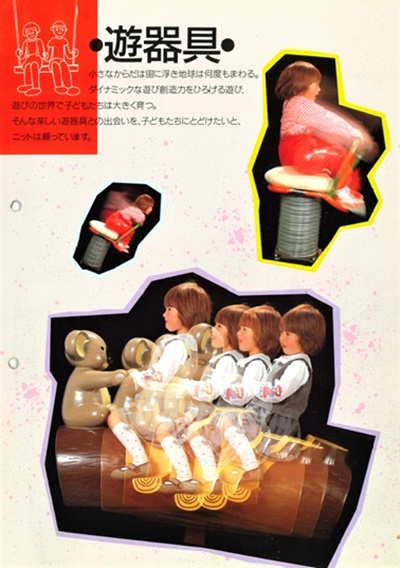

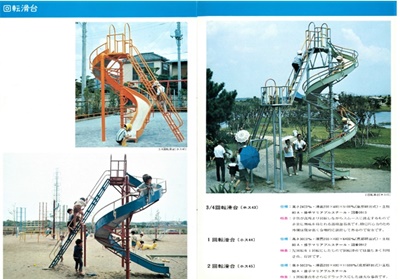

この頃には、いつしか運動具から「遊器具」と呼ばれるように。私たち日都産業には古いカタログが残っているのですが、「遊器具」というタイトルが妙に新鮮に映ります。

(古いカタログが山のように保存してある「ニットのアーカイブ」)

Nittoが得意とする鉄の加工技術が、戦後の日本が求めるニーズと合致したのです。それまでの保育園や幼稚園に加えて、公園向けの仕事がどんどん増えていきました。街が復興するたびに公園は整備され、子どもの笑顔が溢れるようになり、そしてそこにはNittoの遊具が――。

高度成長期は、遊具が急速に増えた時代でもありました。

キャリアが生み出す「Nittoの新価値」

豊村が語るエピソードはどれもが興味深く、つい聞き入ってしまう面白さがあります。遊具という製品には、文化的な側面も含まれているからでしょう。その一方、今のNittoの社風につながる部分も多々あります。例えば、品質へのこだわり。

「創業者が技術屋さんだったから、昔から『高品質すぎるほどの高品質』にこだわっていました。多少コストがかかっても、安全のため子どものためにと、鉄パイプはかなり肉厚なものを使っていたんです。モノづくりが贅沢で、頑固なんです」

そんな社風のせいでしょうか、驚くことに、当初のNittoには営業がいなかったそうです。確かな技術と品質へのこだわりが口コミで広まり、「うちにも製品をつくってくださいよ」と、知らぬ間に依頼が舞い込んだそうです。

(昔から高品質にこだわった「ニットの遊具」)

あるいは、パイオニア精神も昔からの社風です。今でこそ健康器具を製造する遊具メーカーは多いですが、じつは遊具業界で初めて手がけたのは、私たち日都産業。豊村は直接に関わったわけではありませんが、議事録係として、熱い息吹を身近に感じたそうです。楽しみながらモノづくりに取り組む精神はしっかり受け継がれており、その証拠に、今も精力的に健康器具の開発に取り組んでいます。

(古さをまったく感じさせない「30年以上前のニットの健康器具」)

メーカーの宿命とは、お客さまに製品の良さをアピールして購入してもらうことです。ところが、お客さまが製品に求めていたり、心を動かしたりするのは、モノづくりの裏側にあるストーリーや想いだったりします。

そう、まさに豊村が持つようなキャリアやストーリーが、相手を揺さぶるのです。

「昭和の時代には‶三種の神器〟と呼ばれる遊具があったんです。砂場、ぶらんこ、すべり台。やっぱり遊具はシンプルイズベストが好きですね」

まだまだ面白いエピソードが出てきそうな豊村。やっぱりNittoは奥が深いです。

お気軽に下記よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

/contact/