次は、どのような遊具をつくろうか――。遊具づくりは、デザインと設計からスタートします。デザイン課でおおよそのデザインを決めると、それが確実に動作するよう設計課で図面を引きます。とりわけ遊具は、子どもが繰り返し遊ぶため、安全性は最も重要なテーマ。図面を引く設計という仕事は、ことさら高い技術が要求されます。

そんな設計の世界において、29年のキャリアを誇るのが大石健二(54)。「デザイン課」と「設計課」という、まさに‶遊具づくりの2つの原点〟を束ねる技術部、その部長を務めています。

「遊具づくりに正解はない。だから苦労も多いけど、そのぶん面白いとも言えますね」

精悍な顔つきとは裏腹に、柔らかな口調と笑顔が印象的な大石。ただ、さすがは遊具づくりの‶心臓部〟を統率する立場だけに、モノづくりを語る言葉は慎重です。

部長という立場にありながら、今なお勉強を続け、決して慢心しない姿は、改めて‶働くことの意義〟を教えてくれる気がします。今回は、そんな「努力を惜しまない職人」のお話です。

入社して2年でギネス記録に挑戦

「中小企業を選んだのは、一からすべての仕事をできるから。大企業に行けば、例えば高層ビルの一部だったり、大きな橋なら脚の部分だけだったり、自分の仕事の全貌は見えづらいですよね。ところが遊具なら、ジャングルジム1つ、ぶらんこ1つ、巨大なすべり台だって一から全部手がけることができる。自分の仕事がそのままカタチとして見える分かりやすさから、ニットという会社を選びました」

本当に設計という仕事が好きなのでしょう。じつに楽しそうに語る大石は、ふとした拍子に、まるで子どものような表情に戻ります。遊具好きな人間が集まる‶Nitto特有の現象〟でもあります。

「それと、もう1つ。若いうちから大きな仕事を任せてもらえる気がしたんです」

事実、大石の予感はピタリと当たったそうです。ただし、それは意外なほど大きく、そして早く訪れました。

ギネス記録を狙う遊具の図面を引いてくれ――。

入社してわずか2年目のことでした。

入社2年といえば、よその企業であれば、ようやく名刺交換がスムーズにできるようになった頃。そんななか大石は、いきなりモノづくりの最前線へと駆り出されたのです。

ギネス狙いが予想外なら、仕事も予想外のことが続きます。彼の本来の仕事は、遊具の図面を引く設計であり、デスクワークが基本です。しかし、遊具を納めることになる現地まで飛んで測量を行ったり、溶接などの制作現場に顔を出したり、さらには、完成した遊具を設置する際は現場まで立ち会ったのです。

(102メートルのギネス記録をつくった「ムカデ雲梯」)

(ムカデ雲梯の「製作用図面」の一部)

「最も印象に残っている経験ですが、今振り返れば、なかなか難易度が高い仕事でしたね。何とか無事に乗り切れたのは、やはり若さかな? 怖いもの知らずで、とにかく一生懸命に働いて。でも、完成した遊具を目の当たりにしたら、やっぱり感激しますよ。だって、ギネス記録ですもん。その当時、一緒に現地へ行ったのが、じつは今の社長と、今の工場長なんです」

良き時代に、良き仲間と、良き仕事に立ち向かう――。同じ会社で長く働くうえでは、こうした体験が後々の貴重な‶財産〟となるのでしょうね。そして、もう1つ。「木を見て森を見ず」ということわざの通り、自分の仕事以外のこともどんどん体験させることは、若手を鍛える近道なのかもしれません。

働きながら目指す「遊具のプロ」

入社早々すっかり仕事に熱中した大石ですが、そもそも遊具という製品に対する考え方に、ちょっとしたこだわりがありました。

「よくよく考えると‶遊具の専門家〟というのはいないんです。世の中には、遊具づくりに関する教科書がなければ、参考書もないからね。つまり、正解がないから、同じ遊具をつくるにしてもいろんなデザインが生まれ、同じくいろんな設計ができる。不思議だけど面白い。難しいけど奥が深い。これが、遊具なんです」

大石は、大学では「建築」を学んだそうです。Nittoで働く他の社員は、「土木」の専攻だったり、「機械」だったり、あるいは「造園」を学んだり。当然ですが、どんな学校にも「遊具」という専攻はありませんので、みんなの専門はバラバラです。

「逆に言えば、それぞれが専門を生かし、みんなで協力して‶最高のカタチ〟とか‶最高に楽しい〟を目指すわけです。正解がないからいつまでも理想を追い求めるし、教科書がないから自由に表現できるし、参考書がないから、日々勉強して成長するしかない。これって、最高のモノづくりじゃないですか?」

自動車には、整備を学べる専門学校があります。アパレルにもデザインを学ぶ学校がありますし、被服という学科・学問があります。ところが、遊具にはそうしたものがありません。学問や体系としての「遊具づくり」がないからこそ、働きながら「遊具のプロ」になっていくわけです。

(雪のなかで巨大すべり台を設置)

(山の斜面にシンボル遊具を設置)

どれも昭和のフィルム写真ですが、遊具にかけるひたむきな姿やダイナミックな情熱がひしひしと伝わってきます。

「昔は過酷な状況での遊具設置も多くてね。ただ、こうした物件ほど達成感が生まれて、『よし、また良いモノをつくってやろうじゃないか!』と、やる気が出てくる。ニットはね、そんなやんちゃな遊具のプロばかりですよ」

大石の言葉が、ことさら頼もしく聞こえます。

シンプルは美しく、そして優しい

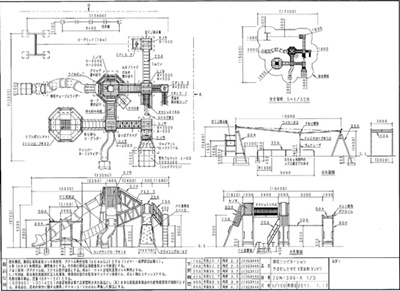

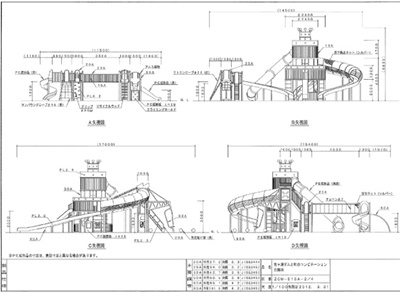

ところで、遊具の製作用図面というのは、どういうものなのでしょうか。子どもも、保護者も、学校の先生も、普段はなかなか見る機会がないと思いますので、大石が過去に手掛けた図面を幾つかご紹介します。

(宇宙ステーションのような「御柱コンビネーション」)

(壮大なイメージの「宮ケ瀬ダムと町のコンビネーション」)

思わずウットリしてしまう、精緻で美しい製作用図面。これだけでも‶アート作品〟のような気すらしますが、やはりそこは仕事で、実際はそんな悠長な世界ではないようです。大きな遊具ともなると2~3人がかりで、図面も150枚程度に及ぶそうです。

「遊具は、どこまでも遊具であるべきで、やはりアートや趣味の世界とは違う。若い頃はディテールにこだわったりもしたけど、それはお客さまには分からないから、いつしか『誰が喜ぶのだろう?』という疑問が生まれてきました。それとね、ディテールにこだわるほど設計も難しくなる。すると現場から、『組み立てづらくてしょうがない!』と怒られるんです。結局は、いかにシンプルにつくるか、ということにかかってくるんです」

溶接など製作する人が「作り易く」、設置する人が「組み立て易く」、子どもたちが楽しく安全に「遊び易く」。そして、お客さまのことを考えるなら「コストも安く」――。

「遊具づくり」に正解はなくても、ビジネスである以上、仕事の流儀は必要です。そういった意味では、この4つを兼ね備えることが、大石流の「設計の正解」ということでしょう。関わる人々みんなを想う‶優しい設計〟は、Nittoの強みとも言えます。

またいつか、ギネス記録を。

設計の仕事も、時代とともに変わってきます。大石が入社した頃は、ちょうどPCが世の中に出回り始めた頃。Nittoでは、PCを使った「CAD」と、昔ながらの「手書き」が混在しており、ある人はCADを使い、ある人は手書きにこだわったそうです。

主にCADで図面を引いた大石は、PCの便利さを実感する一方で、次第にデメリットも感じたそうです。PCばかりに張り付いていると、溶接や組立といった‶現場感覚〟を忘れがちになることです。

「設計の人間は、溶接のことはよく知らない。でも、知らないでは済まされない。溶接の人が楽に仕事できるよう設計しなければならない。測量でも同じことが言えるし、現場での設置もそう。だから昔は、ちょくちょく現場に顔を出してました。今は立場上なかなか難しいけど、できるなら顔を出したいと考えています」

(設計なのに現地で測量を行う大石)

(巨大ジャングルジムの設置にも立ち会う)

Nittoでは、いろんな仕事に携われるのが特徴です。体力的にも時間的にもキツイことはありますが、そのぶん知識が深まり、個人の能力を飛躍的に高めると大石は語ります。分業制が一般化したよその企業に比べて、ここがある意味で‶Nittoの強み〟とも言います。

(遊具の最高の教科書は、現場で覚えること――技術部部長 大石健二)

またいつか、ギネス記録に載るような遊具を設計したい――。

大石の本気度は、ますます上昇中です。

大石の設計は、ギネス記録以外にも魅力的な物件がたくさんあります。お気軽に下記よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

/contact/