好きこそ物の上手なれ――。いつの時代も、ことわざは物事の本質をうまく捉えるものです。まさしくこのことわざ通り、仕事に熱中して‶とある分野〟でメキメキと頭角を現している社員がいます。

「美しさなら自信ありますね」

控えめだけど明瞭に言い切るあたりに、仕事に対する自信のほどが伺えます。語るのは、Nittoの工場で日々モノづくりに励む、製造部製造2課の澤田竜二(27)。入社8年目という若手ながら、専門メディアの取材を受けるほどの‶上手なれ〟の本人です。

ところで、様々なプロセスがある遊具づくりにおいて、澤田がこだわる「美しさ」とはいったいどの部分を指すのでしょうか。

「最初は鉄と鉄をくっつけるだけと思っていたけど、やってみると全然違うんですよ。本当に美しいモノは、つなぎ目が分からないんです。もちろん僕にも、まだまだ上手くなれる伸びしろはあると思ってます」

もうお分かりでしょう。彼は「溶接」のスペシャリストなのです。

青白い火花がバチバチと弾ける作業風景は、テレビなどで見かけたこともあるかと思います。ところが、知っているようで知らないのが溶接の世界。思わぬ危険や意外な楽しみがあり、じつに奥が深いのです。今回は、そんな「美しさにこだわる溶接職人」のお話です。

1500度の高熱、鉄の玉が飛び散る世界

「まず溶接は電気で行います」

澤田のいきなりの言葉に、もしかすると次のように思う人も少なくないのではないでしょうか?

「溶接は、てっきり火やガスでやるものと思ってた」

こんな人もいるようですが、じつは電気によって行います。澤田は続けます。

「電気の力で1500度という高熱を発生させ、鉄を溶かしていきます。ちなみに『トーチ』という機材を使います。伸びるワイヤーがあって、鉄に触れると高熱が出てくるシカケです。ガソリンスタンドで給油する際のノズルを思い出してくれると分かりやすいですね」

(溶接機材「トーチ」で作業を行うNitto社員)

手元から後方に向かってワイヤーが伸びているのが確認できます。1500度の高熱といってもピンときませんが、「太陽光より明るい」と聞けば納得もします。日々そんな光と向き合っていると考えるだけで仕事の特殊性が想像できますし、また神秘な印象も受けます。

当然ながら電気は感電する恐れがあるため、作業にはいろんな注意事項があります。狭い場所はダメ。水もダメ。濡れた服もNGといった具合で、溶接はとにかく安全に気を使うそうです。

「溶接する際は小さな鉄の玉が飛び散るんですよ。1ミリくらいですが、小さいだけに厄介な存在で、顔や身体を守るのに苦労します」

いかなる仕事にも苦労はつきものですが、高熱の鉄の玉との‶格闘〟が伴う溶接では、なおさら慎重さが求められるようです。

モノづくりのなかでも技量の差が出やすいとされる溶接。経験を積んだベテランこそ有利な気がしますが、27歳の若者である澤田はいかにして腕を磨き、さらには遊具づくりへと活かしているのでしょう。

一般の人が溶接を知る機会は滅多にありません。せっかくなので、澤田に溶接の奥深さをもう少し詳しく語ってもらうことにしましょう。

レベルアップに役立つ?意外な製品

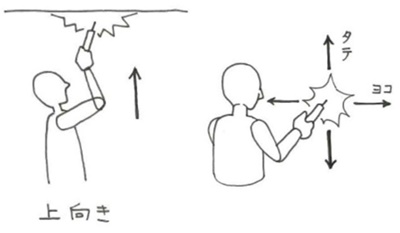

「意外に思うかもしれないけど、『上向き』で行う溶接は思ってるほど難しくないんです。でも、『タテ向き』は難しい。ライン取りとか深さとか、どうやって進めようか考えることが多いのも一因です」

上向きとは、例えば天井などが該当します。火花が飛び散るなか、トーチ片手に天井を見上げながらの作業ともなれば、無理な姿勢を強いられることになります。そのうえ鉄の玉が頭上から降ってくるから、危険度も増すはず(下図左)。

(Nittoデザイナーによる「分かりやすい溶接イラスト」)

一方で柱や壁など、いわゆる垂直に立つ部材が「タテ向き」にあたります(上図右)。姿勢は楽そうですが、澤田はこちらの方が難しいと説明します。何だか意外な感じがしますが、それこそが溶接の不思議な世界なのでしょう。事実、溶接にはいろんな資格があるのですが、「タテ向き」は10人に1人しか合格できないほどの難関だそうです。

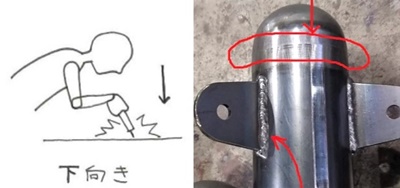

上図右の通り、トーチを横に動かせば「ヨコ向き」となります。面白いのは、同じ部材を溶接するにしても、人によってタテ派とヨコ派に分かれるとか。ちなみに、Nitto製の遊具はたいてい「下向き」で行います(下図左)。

(下向きで溶接して、ツルツルに磨く)

溶接した跡は金属の盛り上がり(ビード)ができます。写真右の下に見える膨らんだ部分がそれです。この部分は問題ないですが、上の部分は子どもたちが触ったりすると危険です。このため専用の機械で削り、赤枠で囲ったようにツルツルに仕上げます。見事にビードが消えていますね。高い技術はもちろん、その製品がどのように使われるかまで想定して仕事を行うのがNitto流の溶接というわけです。

ところで、考えることが多いタテ向きこそ裏を返せば面白いと、澤田は付け加えます。もちろん、資格保有者ゆえの余裕の発言ですが、彼が短期間でこれほど上達したコツはどこにあるのでしょう。

「トーチの向きだったり、それを操る自分の体勢だったり、溶接は姿勢がもっとも大切です。重力に逆らえば逆らうほど難しくなりますからね」

姿勢が大切――。まるでカンフーを極めた老人のような、シンプルにして的確な表現。なお、澤田を溶接のスペシャリストに育て上げた要因として、「Nittoの社員」という‶偶然の要素〟もあるようです。というのも彼が溶接の腕を磨いたのは「グローブジャングル」。Nittoが世界で初めて開発した製品だったのです。

(今なおファンの多い「グローブジャングル」)

写真を見れば分かる通り、キレイに曲げられた鉄パイプが縦横に絡み合う複雑なデザインをしています。溶接する箇所は多く、部材は重く、作業がしづらいため、「グローブジャングルの溶接ができれば一人前」と言われるほど。いわば自社製品が‶溶接の教材〟として目の前にあり、それとがむしゃらに向き合ってきたことで、驚くほど技量が伸びたというわけです。

いつかは全国チャンピオンに

澤田が溶接の職人を目指したきっかけは、ある意味で必然だったのかもしれません。実家は自動車の板金工場を経営しており、父親の背中を見て育ったことで自然とモノづくりに関心が向いたそうです。

「溶接がやりたくて『職業能力開発センター』という学校に入学しました。当時できたばかりの学校で、僕は2期生でした。溶接のほかには造園や調理といった専攻があって、実家を継いで独立するために入学する若者もけっこういました。ただ、溶接はあまり人気がなくてね」

いつもは快活な澤田ですが、溶接業界の話に及ぶと、ふいに苦笑交じりの表情に変わりました。入学当時から溶接を志願する若者は少なく、卒業から8年が過ぎた今なお減少傾向は続いているのです。モノづくりに溶接は欠かせないのに、それを担う人材が減っている現状に苦慮しているのです。

多くの製造現場で人材不足は課題になっており、それはNittoとて同じこと。

とはいえ、澤田が見ている景色は目の前のことばかりではありません。

「日本溶接協会という団体があって、そこが主催する溶接の技術を競う大会があるんです。まずはそこで東京都の代表になって、いつかは全国チャンピオンになれたら嬉しいですね。社内にも尊敬できる先輩はいますし、さらに目標や刺激があればまだまだ上手くなれるし、それを持って遊具を広めていきたいです」

(溶接のチャンピオンを目指す――「製造部 澤田竜二」)

好きこそ物の上手なれ――。

そろそろNittoも新入社員を迎える季節となります。向上心あふれる澤田の姿勢こそ、老舗企業となったNittoに欠かせないテーマでもあります。

*澤田のメディア取材や溶接のこだわりに関して、過去に当HPにてご紹介しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。

夢のある現場から――「溶接ニュース」の新聞取材より

溶接に関するお問い合わせはこちら

/contact/